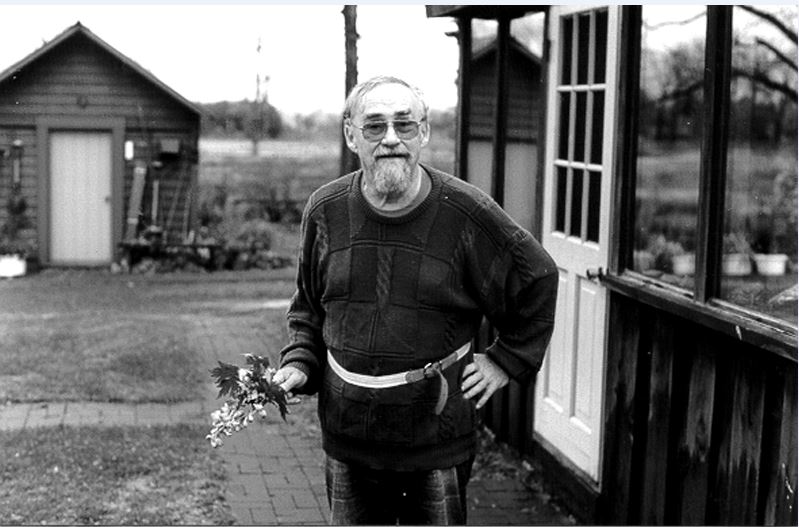

Photo : Jeannine Carreau

Ils habitent tous les deux chemin Guthrie. L’un s’appelle Jean Pierre Lefebvre, nouveau collaborateur au Journal, cinéaste qui a brossé à travers ses films un singulier portrait de l’âme québécoise. Souvenez-vous de « Maudits sauvages » (1971), ou encore des « Fleurs sauvages » (1982) tourné à Saint-Armand… Il nous présente Pierre Gauvreau, peintre bien connu, auteur du « Temps d’une paix ». Le Saint-Armand est heureux et flatté d’accueillir dans ses pages ces deux personnages marquants de l’histoire contemporaine du Québec.

Pigeon Hill, le 19 avril 2005, 10 h. Il fait très beau et doux. Pierre Gauvreau et Jeannine Carreau me reçoivent dans le jardin qui ne tardera pas à fleurir en mille odeurs et couleurs. « Un jardin fait aussi partie de la création artistique. Une plate-bande, c’est un tableau qui se modifie au cours des mois, qui disparaît, renaît… » dira Pierre vers la fin de l‘entrevue.

Pierre Gauvreau aura 83 ans au mois d’août. Jeannine et lui vivent parmi nous depuis déjà vingt et un ans. Pionnier de la radio, de la peinture, de la télévision en tant que réalisateur et scénariste, et signataire du Refus global en 1948, il a marqué son époque comme nul autre créateur québécois et reste toujours actif même après une visite, il y a quelques années, de l’ange de la mort, « chassé, selon son expression, par l’ange de la vie qu’est Jeannine ».

Pierre, comment te définirais-tu ?

Dans la mesure du possible, j’évite de me définir. Ça ne m’intéresse pas de m’enfermer dans une catégorie, à savoir si je suis croyant ou si je ne le suis pas, si je suis de gauche ou de droite, parce que ça ne veut plus rien dire tout ça. Donc, je vis ma vie la plus ouverte possible. Je veux être le plus libre possible, et être libre c’est être ouvert. Je considère que je suis né à un moment privilégié de l’Histoire. Je suis de ceux qui ont connu l’arrivée de l’aviation et de toutes sortes de choses qui ont complètement bouleversé la vie des hommes, qui ont rendu caduques les connaissances classiques et les interprétations religieuses de la société.

La société québécoise, la société « canadienne-française », n’est pas toujours une société dans laquelle il est facile de vivre parce que le problème de l’identité, on le traîne avec soi à la journée longue. C’est quoi un vrai Québécois, un vrai ceci ? Êtes-vous une vraie femme, un vrai homme ? On se pose constamment ces questions. Il faut absolument tout cataloguer. Ça révèle une insécurité profonde, et cette insécurité est un des aspects marquants de notre culture. On a par ailleurs l’obsession de vouloir arrêter le Temps. C’est complètement utopique !Le temps qui a passé depuis qu’on se parle est irrécupérable. La nature, l’univers, sont en mouvement, tout est en mouvement, en déséquilibre, en porte-à-faux. Donc, cela va à l’encontre des valeurs que notre société québécoise – surtout canadienne-française -a voulu se donner et tient encore à se donner.

C’est à ma mère que je dois ma force de caractère. De son côté, celui des Saint-Mars et des Viau, les gens avaient un caractère extrêmement défini. Parmi mes ancêtres, il y en a qui ont participé à à peu près toutes les révoltes et révolutions qu’il y a eues au Québec. Donc, j’ai eu une éducation non religieuse. Aussi, le quartier où je suis né, autour du Carré Saint-Louis, était un quartier où les femmes séparées venaient s’installer. C’était un quartier assez libre. Ma mère avaient des amies libres penseuses et tenait ce qu’elle appelait ses « lundis littéraires ». Il y avait toujours un conférencier. Robert Choquette, à ses débuts, est venu. Après la conférence, on discutait. Mon frère Claude et moi, on mangeait ce qu’il restait de sandwichs. C’est comme ça que la culture est entrée chez nous : par l’estomac.

Comment se fait-il que ton frère Claude et toi avez tous deux choisi la création ?

Parce que c’était une chose très importante, très valorisée, dans la famille. Notre grand-père ne nous a rien laissé en héritage, sauf sa bibliothèque. À douze ans, j’avais lu tout Victor Hugo ! Et puis mon ami Bruno Cormier et moi, on allait chez Eaton parce qu’il y avait là un rayon de livres français et qu’on ne tenait pas compte de la loi de l’index. On a acheté les morceaux choisis de Rimbaud et de Baudelaire… Un camarade nous a dénoncés. Je me suis fait mettre à la porte du collège Sainte-Marie, surtout parce que ma mère devait plusieurs mois de frais de scolarité. J’avais quinze ans. Je suis resté un an à la maison. C’est là que je me suis mis à dessiner.

Parmi les gens qui venaient aux lundis de ma mère, il y avait René Chicoine. Il était professeur à l’école des Beaux-Arts et peintre lui-même. Ayant vu mes dessins, il a dit cette phrase extraordinaire à ma mère : « Si tu ne sais pas quoi en faire, fais-en donc un artiste ! » Par la suite, j’ai passé un examen d’admission (il fallait reproduire le discobole, imagine !). J’avais un œil, une habileté, épouvantables. Alors, il y a eu une réunion des professeurs qui ont décidé que j’avais trop de talent : au lieu de me mettre en 1ère année, ils m’on mis en préparatoire. Fallait surtout pas que je me prenne pour un gars trop bon !

Un prof de l’École du meuble était chargé d’attribuer les prix. Il s’appelait Paul-Émile Borduas. Il m’a invité à le rencontrer chez lui. Il y avait là toutes sortes de jeunes de l’époque, Pierre Elliott Trudeau, par exemple… Plus tard, je me suis embarqué dans le Groupe des Sagittaires et j’ai fait mes premières expositions de jeune peintre… Je n’ai jamais gagné ma vie avec ma peinture. Aujourd’hui, si je me préoccupais de ça, je pourrais la gagner. Le problème, c’est qu’à partir du moment où tu fais un certain nombre de tableaux qui se vendent bien, il y a la pression des galeries d’art et de tout le monde pour que tu refasses la même chose… À chaque exposition, je me fais dire très gentiment et très naïvement par quelqu’un : « J’ai beaucoup aimé votre dernière exposition ! » Mais il avait dit la même chose à l’exposition précédente. C’est tout à fait normal, ça fait partie du réflexe du cerveau devant ce qui est nouveau.

Tu es vraiment célèbre, Pierre, parce que plusieurs publicités de Bell s’inspirent du Temps d’une paix !

Tu peux pas rejoindre les gens et après ça décider de ce qu’ils vont faire avec toi. Quand tu crées, tu crées jusqu’à ce que l’œuvre soit terminée. Quand le tableau est sec, il devient un objet, un objet que d’autres personnes que le peintre peuvent désirer. Faut pas mêler les deux.

Regrettes-tu quelque chose ?

Être obligé de mourir. Je le prends pas !

Pierre et Jeannine éclatent de rire. Une heure a passé, irrécupérable, certes, mais à laquelle on a avec plaisir arraché les présents propos. C’est très dangereux de rencontrer Pierre Gauvreau : il nous donne à chaque fois le goût de réinventer le monde.

Nota : Pour mieux connaître l’homme et l’œuvre, lire la superbe biographie écrite par Jeannette M. Biondi, Pierre Gauvreau, le jeune homme en colère, Lanctôt éditeur, 2003.